「見る目のない自分」の自覚から始める人事考課

~評価は総合的に、育成は個別的に

1.はじめに

今回は人事考課について考えてみましょう。

日本型雇用の年功序列はもう古いと言われてきた現在、どういう人をどう評価し、昇進なり昇給させるのかというのは社員のモチベーションを保つ上でも重要な問題です。

一方で、「人を評価する」というのはとても大きな問題で、かつ難しい作業ではないでしょうか。単に目標を達成したかどうかだけの評価では意味がありませんし、かといって「私は人を見る目がある」と自信を持って言える人も多くはないでしょう。

本コラムでは改めて「人を評価する」ということへのアプローチを考えてみます。

2.日本におけるメンバーシップ型人事考課 ~超長期での選別

まず初めに、日本では従来どのような人事考課制度が取られてきたのでしょうか。

これはいわゆるメンバーシップ型の雇用形態と大きく関係してきます。日本型雇用は新卒一括採用、年功序列、終身雇用の3つから成ると言われますが、年功序列の下では一定年齢になればある程度の昇格が保証され、皆同じように昇進していきます。もちろんポジションは徐々に少なくなっていきますから全員がそのまま上がるわけではなく、長い年月のパフォーマンスを見る中で、「この人は昇進するだろう」という暗黙の了解が社内で共有されていくことになるでしょう。要するに、年功序列という大きな枠組みの中では、社内の共通理解の下で自然淘汰が発生し、個人に対する細かい査定を都度行う必要性はないということです。今でも「うちの会社では能力によって成果が大きく変わることなどないのだから、別に年功序列で問題ない」という会社は存在します。インフラ系など安定供給が求められるような企業ではそういう傾向が強いのではないでしょうか。

もちろん年功序列とはいっても社員のパフォーマンス評価はする必要があるし、キャリア形成も行うわけであるから人事評価はきちんと行っているはずだという指摘もあるでしょう。ただ、実際日本の多くの企業の人事ファイルには「1~5」や「ABC」レベルの評価の記載しかないケースも多く、昇格前には「S(最高評価)」になって、その直後は「B(並評価)」になるなど、非常に恣意的なものも見られます。具体的に誰が、どういう案件でどういう判断をして、それがどういった結果につながったか、といった今後の人事配置の参考になるデータがしっかり入っている企業がどれだけあるか、ご自身の会社をまずは確認してみると良いでしょう。

3.人事考課の対象 ~業績達成能力と企業理念への合致のどちらを優先すべきか?

ところで、人事的なよくある悩みの一つに「業績が良い人」と「経営理念に合致している人」のどちらを優先するか(=高い評価を与えるか)という問題があります。もちろん両方できていることが望ましいわけですが、中小企業やスタートアップなど人材不足が当たり前の企業においてはそういう人材が多いわけではありません。

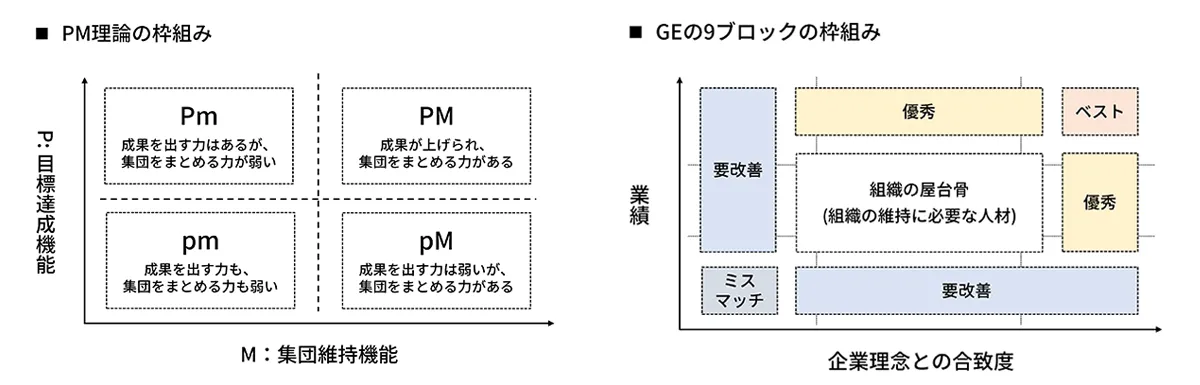

この点に関して、リーダーシップの古典的な理論に日本の三隅二不二(みすみじゅうじ)氏が開発したPM理論というものがあります。これはリーダーシップを「目標達成能力(Performance)」と「集団維持能力(Maintenance)」の2つの能力要素で構成されるとしたものですが、人事考課制度もリーダー選抜の要素を持つと考えれば同様の切り口で考えることができるはずです。例えば米国のGE社(ゼネラル・エレクトリック社)が2016年まで活用していた9ブロックという仕組みはその一例です。これは「業績目標の達成度」と「企業理念との合致度」という2軸で社員を評価し、その度合いに応じて9つの「ブロック」のどこに位置するかを判断するというもので、非常に分かりやすい制度として多くの企業が参考にしてきました。業績目標の達成度については「勝ちにこだわる」ということ、企業理念との合致については「GEらしいリーダーとして行動する」ということになります。

GEが9ボックスで2軸の評価を用いているのが興味深いですが、実際どちらを優先すべきなのかは難しい問題です。現実ではどうしても目先の業績に目が行ってしまい、パフォーマンス重視での配置・昇格になる傾向があるかもしれません。ただ、様々な企業事例を見ていくと、長期的には企業理念に合致する人を選んだ方がよいという示唆が得られるように思います。それは、多少能力が不足していても理念を共有していれば害にはならず、その後成長することもありえますが、逆の場合(能力は高いが企業理念を共有していないケース)はマイナス(有害)の方へ大きく動くこともままあるからです。主要な社員を引き連れて独立してしまったり、コンプライアンス上の問題を起こしてしまったりとすると、その補填・修復作業に多大な時間を要してしまうでしょう。

なお、東洋思想においてこれは「賞禄の別」として広く議論されているテーマでもあります。「賞」は金品が与えられるもので、「禄」は位が与えられるものです。仕事ができる者と人を率いることができる者は別であり、業績は上げていても、だからといって地位を与えてはいけない人がいる一方で、これといって仕事ができない人であっても、その人をその地位においておけば自然と組織が治まる人もいるということです。こういった古来からの知恵は今にも通じるところがあり、私たちとしてはよく考えなければいけないところでしょう。

4.誰が何を評価すべきか? ~自分の「見る目のなさ」と向き合う

このように人事考課の対象として業績達成度合いと企業理念や風土との適合性という両面が求められるということを踏まえても、両方を適切に評価できるものでしょうか。あるいは、私たちは過去の評価だけではなく将来にわたって価値創造できることや企業風土を作り上げていけることを評価すべきではないでしょうか。ここでは従来の日本的発想に加え、近年の動きを踏まえて「誰が何を評価すべきか」という点を考えていきたいと思います。

(1)GEによる9ブロックの廃止とPDシステムの採用

さて、上記で紹介したGEの9ブロックという制度ですが、2016年に廃止されています。これは外部環境の変化の中でGE自身がより早く柔軟に変化していかなければならないという危機感を持ち、年1回の振り返りと相対的なレーティングで評価する9ブロックが時代に合わなくなってきたと考えられたからです。代わりに採用されのがPD(パフォーマンス・デベロップメント)という仕組みで、人事評価というものは結局、社員の能力開発のためにあるという思想の下、日常的に部下とのタッチポイントを増やし、業務の評価と改善を促していく仕組みです。要するに、9ブロックという「過去」のパフォーマンス評価から、PDという「未来」のパフォーマンスを促進する考え方へと切り替えたということです。

ただ、そういった未来の可能性(Possibility)を開発する(Develop)ためには何に着目すればよいのでしょうか。長年ヘッドハントという仕事を行ってきた小野壮彦氏は『人を選ぶ技術』という本の中で、人物を見る視点として4つの階層を提唱しています。

知識・経験・スキルといった表面的なものはもっとも見えやすいですが、ここだけ見ても将来のパフォーマンスの良しあしは分かりません。少なくとも将来を見通すためには2つ目のコンピテンシーまで見る必要があり、これはその人がどういうシチュエーションでどんな行動をとりがちかという行動特性・行動パターンを意味します。例えば変革志向や成果志向、顧客志向や協働志向といった行動パターンは、その人がどういう場面でどんな行動をとったのかを見ていく中で初めて分かってくることであり、これを上司はチェックしていく必要があります。

また、3つ目のポテンシャル(潜在能力)というものはもともとコンサルタントであるクラウディオ・フェルナンデス=アラオス氏が開発したもので、「コンピテンシーを成長させる能力」となります。変化する時代の中、リーダーに求められるコンピテンシーも代わっていくはずで、それに応じて自分自身の考え方や発想を変えていける力、その伸びしろを含めた「器」の大きさのようなものがポテンシャルということになります。このポテンシャルは好奇心、洞察力、共鳴力、胆力の4つの要素で構成されると言われていますが、関心のある方は調べてみるとよいでしょう。

最後のソース・オブ・エナジー(エネルギーの源泉)はその人の持つ行動力の源泉であり、ある種の使命感やコンプレックス(劣等感)と言われています。なぜあの人はあれだけその事業にこだわり続けられるのか、なぜあそこまで行動力があるのか、それは各個人が持っている熱量の源泉があるもので、それがあるがゆえに人は大きな仕事を成し遂げることが多いということです。京セラ創業者の稲盛和夫氏は「哲学」や「思い」という言葉を使いましたが、そういうものを感じられるかどうかが人物の評価に大きく関わってくるでしょう。

(2)誰が評価するのか? ~多面評価の必要性

そのような将来に向けた可能性に注目したとき、私たちは本当にそれを見極める力を持っているのでしょうか。もちろん評価者研修はありますし、管理職になる人は一定の見識を持っていると考えられます。一方で、本当にその人のポテンシャルを見抜けるのか、自分の評価基準は偏っていないのか、裏表のある人物像を見抜くだけの視点があるのか等、考え始めると自信がないという方も多いのではないかと思います。先に紹介した小野壮彦氏も「私たちが下す『優秀認定』は意外と怪しい」、そして「同様に『有害認定』もけっこう怪しい」と書かれています。

そんな中、「全員に対する全員評価」というものを行っている企業もありますので紹介してみましょう。評価は5段階(A~E)、その基準は「何でもよい」というのが特徴です(あえて明確な基準は設けません)。これは非常に主観的なもので、「あの人のことが好きだからA」でもよいし、「この前、挨拶したのに無視されたからE」でもよいのですが、それを全社員が行うことでその人の様々な側面が全体的に評価できるというものです。上述のGEの9ブロックにおいても、「企業理念との合致度」は定性的なもので、「AさんよりBさんの方が企業バリューに合致していると思う」であったり、「彼は仕事効率は悪いけれど、取引先や上司から信頼があるんだよね」といった具合に評価をしています。そのポジションに求められる人物像というのは大まかには誰しも理解しているものであって、そこまでズレた評価になるわけではありません。むしろ、「なんとなくおかしい」であるとか「この人と仕事をすると安心する」といった数字に表れない評価が意外と真実を突いているという経験は誰しもあるのではないでしょうか。長年この仕組みを続けている企業の方によると、結局のところ上司が評価するよりも遥かに再現性が高く、かつ正確な評価が可能になると指摘されています。

なお、お互いがお互いを評価するということが相互監視のような雰囲気を生み出すのではないかという心配もあるかもしれませんが、継続して続けることで企業風土として受け入れられ、それほど問題は起こらないようです。大企業では規模的に難しいという懸念についてもやり方の工夫次第でエッセンスを取り入れることはできるのではないでしょうか。

ここで提言したいことは、上司だけの評価では見えないことも多く、また評価基準が偏りがちだということです。上司が出来ることは日々のコンタクトの中での社員の能力開発であり、評価そのものは縦横斜めから多面的に行うことで総合的なポテンシャルを推し量るというのが良いかもしれません。人事評価というのはその人にとっても、会社にとっても大問題であり、経営の重要事項です。プロであっても人物評価は難しく、それを組織だって行うことは更に困難なことだということ、また時代が変化する中で評価基準も求められる能力も変わっていくということを考える必要があります。要するに「自分は目の前の部下を正しく評価できていないかもしれない」という可能性と向き合い、そして評価とは別に自分にできる部下育成を考えていくべきではないでしょうか。

5.おわりに ~「人を評価する」に向き合う

冒頭に日本の人事制度では従来、年功序列であるため個別の評価にそこまでこだわらなくても良かったということを記載しました。実際、昇格時にきちんと部下を昇格させるということが上司の役割であるといったイメージもあるところでしょう。一方、日本型雇用が崩れ、ジョブ型のような雇用形態となっていくと、私たちは人事評価というものを企業の根幹を形成するものとして向き合わなくてはならなくなりました。

人事評価には多くの目的が含まれています。変化していく環境の中、上司の主要な仕事は社員の能力開発であり、もっとも近いところから見るところのパフォーマンスの具体的記載、データベースの構築(いつ、どんなシチュエーションでどういう行動をとったか)ということになるでしょう。そして、上司にも人事にも見えないものがあるという前提に立ち、企業はなんとか人を評価していく工夫をしていくべきではないでしょうか。